この記事は キーボード #2 Advent Calendar 2021 - Adventar の12月8日のエントリです。

自作キーボードも2018年から始めて、4年目に入りました。 去年作成したOrtholinearの分割キーボード GitHub - eswai/742_keyboard を日常的に使用しており、 道具としては満足していますが、 相変わらずキーボードを作りたい欲は続いているようです。

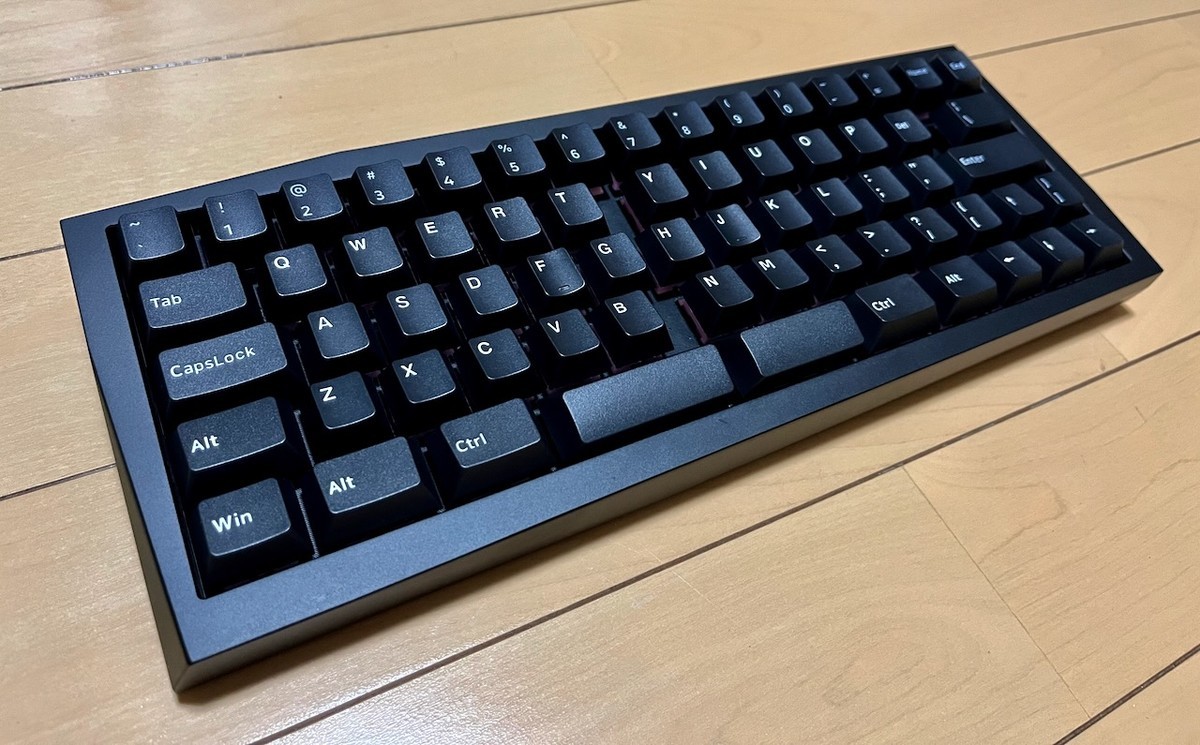

カスタムキーボード SPACE65:CyberVoyager

自分の好きなように物理配列を設計したい、という欲求から始めた自作キーボードですが、 一方、カスタムキーボードも味わいたくて一つ組み立てみました。

比較的リーズナブルな価格で、見た目もかっこいいし、カスタムキーボードを触ってみたかったので、GraystudioのSPACE65:CyberVoyagerを購入しました。 塗装の品質も高いし各部品の合わせもよく、満足できる品質です。 打ち心地も確かにボトムマウントやPCBサンドイッチ構造よりもいいことは感じられました。 ガスケットマウントなんかも試してみたいな。

仕様は

- スイッチ Gazzew Boba Gum サイレントリニアキースイッチ、SPRIT 30gスプリング

- スタビライザー DUROCK V2

- キーキャップ PBT Double Shot Keycap BoW

典型的なロースタッガードは好きではないので、将来的にプレートとPCBを自作して入れ替える予定です。

X60 MCU直のせPCB

ProMicroを使わずに、全ての部品を1枚のPCBに載せるのは自キ設計者の目指すところと思います。 GH60互換というケースやPCBがあって、マウントの位置やUSBコネクタの位置を守れば互換ケースに収まります。

ちょうどBLADE60というアルミ削り出しのケースをみて、一目惚れしました。 GH60互換のPCBがのるボトムマウントのケースです。 変則的な面で構成された形状がかっこいい。 MCUを直のせする練習にはちょうどいいと思って、TS配列っぽいPCBを設計した。 ai03さんのJP60のKiCADデータをベースにさせていただき、 手ではんだ付けできるようにMCUはQFPに変えました。 すばらしい基礎となるデータがあったので一発で動きました。ありがとうございます。 パーツはBOMをもとにLCSCから購入しました。

仕様としては

- スプリットスペース

- スペースの両脇にLOWER, RAISEをおく

- TS配列風

- カーソルキー有り

- 一般的なキーキャップセットが使えるように (スペースは2.25Uと2.75U)

VpicoとPicoRubyマクロパッド

ファームウェアでカナ入力を実現するQMK薙刀式は細かな問題はのこっているものの 日常的に使えているので放置に近くなってきました。 正直なところ、アイデアはあっても、これ以上複雑なことをするのに、 C言語では気が進まないなという気持ちでした。 AVRではファームウェアサイズも上限に近いのこともあり、 新しいことをするのにためらっています。

そこに現れたのが、Rapberry Pi Pico (RP2040)とRubyで書けるキーボードファームウェアPRK firmwareです。 Rubyなら複雑な処理もシンプルに書けるのではないかと言う期待があり、 開発用に簡単なキーボードを設計してみました。

PRK firmwareの話はPicoRubyマクロパッドを作った - weblog.sy に書いています。

MacOS用薙刀式入力ソフト Benkei

自作キーボードではないですが、 愛用のカナ入力である薙刀式をMacBookのキーボードでも使いたい、 Objective-CやSwiftで書けば、 もっと高度な処理ができるのではないかと思っていました。 親指シフト用の入力ソフトにLacailleというソフトがあり、 GPLでソースコードが公開されています。 これをベースにすればできそうなので、 作ってみました。 そこそこ使えるようになったところです。 ごりゅごCASTで紹介いただいたりして、 薙刀式布教への一助になれたかなと。

より高度なロールオーバー処理などよりなどやるために、 Swiftで一から実装したいなと思っているところ。

まとめ

今年は、引っ越したり職場が変わったりして、生活面の変化が大きく、 半年ほどは生活ペースを作るに忙殺されていましたが、 ようやく後半は落ち着いて色々できるようになってきました。 来年もマイペースに楽しめればいいなと思っています。